|

Definizione del “PITALE”

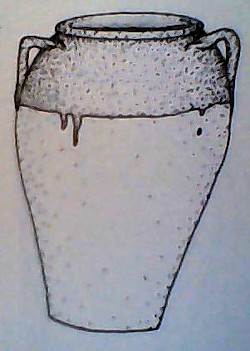

1 La PITALE (pisari-petalu-pitaru-pitaredda) Categoria: robba rustica – robba gialla. Categoria: robba rustica – robba gialla.

Dimensioni: variano da 30 a 90 cm. d’altezza circa; capienza da 20 a 50 litri circa.

Uso: per contenere di preferenza olio. L’imboccatura larga e la mancanza di collo permettono facilmente l’estrazione del liquido per mezzo di un mestolo o di un piccolo “srulu” (brocca). Poiché l’olio a lungo andare corrode i rivestimenti vetrosi, quando lo si vuole conservare a lungo è preferibile mantenerlo dentro un “pitale” grezzo che pur annerendo non si rovina.

“Pitali” grezzi erano preferiti anche in campagna come contenitori di cereali, avena, legumi secchi, in quanto la porosità del manufatto permetteva una migliore aerazione del contenuto. Colmi di fave o di ceci da conservare per l’inverno, essi venivano coperti con piatti della grandezza corrispondente all’imboccatura e sigillati con un impasto di cenere di legna e calce viva. Nelle masserie il “pitale” era spesso usato per conservare le provviste di fichi secchi, e capitava che i ragazzini che andavano a rubarli vi restassero infilati dentro, a testa in giù.

A volte il “pitale” era usato come rustico porta-piante, con manici sagomati ad asola orizzontale come i “limmi” ( grande recipiente a forma di tronco di cono rovesciato usato per lavare i panni ). Quando era destinato alle terrazze per contenere piante, quali palme o mandarini, il vasaio modellava sui lati del manufatto delle vaschette sporgenti a guisa di tasche che comunicando con l’interno tramite piccoli fori permettevano che la pianta venisse innaffiata anche lateralmente.

Nell’area otrantina un “pitale” dal labbro rotondo e munito di tre manici assume il nome di “padale”, mentre altre forme simili sono chiamate “stangatu e capasa”. Quest’ultima, nella misura grande ha quattro manici e una profonda scanalatura sotto l’imboccatura per la cordicella che viene legata tutto attorno per trattenere il panno che chiude il vaso.

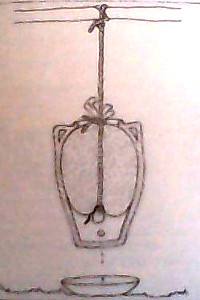

2 “Culaturu” era chiamato un massiccio “pitale” che serviva a recuperare il vino rimasto nei resti dell’uva dopo la pigiatura. Il contadino legava saldamente una corda al fondo di un sacchetto di tela di iuta che poi infilava dentro il “culaturu” e che riempiva con la feccia del vino ammassandola e premendola sino al limite massimo. Chiuso il sacchetto, la corda veniva appesa a una trave, per cui il “culaturu” si trovava sospeso da terra ma il sacchetto non poteva uscirne perché impedito dalla strozzatura dell’imboccatura. Sulla feccia venivano di conseguenza ad esercitarsi due forze opposte: una forza di trazione esercitata dalla corda che tirava verso l’alto il fondo del sacchetto e la forza di gravità, ossia il peso del “culaturu” con il suo contenuto, che spingeva verso il basso. 2 “Culaturu” era chiamato un massiccio “pitale” che serviva a recuperare il vino rimasto nei resti dell’uva dopo la pigiatura. Il contadino legava saldamente una corda al fondo di un sacchetto di tela di iuta che poi infilava dentro il “culaturu” e che riempiva con la feccia del vino ammassandola e premendola sino al limite massimo. Chiuso il sacchetto, la corda veniva appesa a una trave, per cui il “culaturu” si trovava sospeso da terra ma il sacchetto non poteva uscirne perché impedito dalla strozzatura dell’imboccatura. Sulla feccia venivano di conseguenza ad esercitarsi due forze opposte: una forza di trazione esercitata dalla corda che tirava verso l’alto il fondo del sacchetto e la forza di gravità, ossia il peso del “culaturu” con il suo contenuto, che spingeva verso il basso.

I resti della vinificazione venivano così compressi, provocando la fuoriuscita del vino residuo; questo si raccoglieva nel fondo del vaso da cui veniva pio recuperato attraverso un apposito foro.

L’operazione di recupero e di filtraggio del vino era anche chiamato “lu monucu”, forse per la reputazione dei monaci nelle arti collegate alla produzione del vino.

|